日常生活の中で、歩く・立つ・座る・走るといった基本動作のほとんどに関わっている関節、それが「股関節」です。スポーツ選手だけでなく、一般の方にとっても股関節の健康は非常に重要です。しかし、意外にもその構造について詳しく知っている方は少ないのではないでしょうか?

この記事では、股関節の構造と働きについて、医学的な観点からわかりやすく解説します。ケガや不調を予防するためにも、まずは「正しい理解」から始めましょう。

股関節とは?その役割と特徴

股関節(こかんせつ)は、**大腿骨(太ももの骨)と骨盤(こつばん)**をつなぐ関節です。医学用語では「寛骨臼(かんこつきゅう)と大腿骨頭(だいたいこっとう)から成る球関節」と表現されます。

● 股関節の主な役割

- 体重を支える

- 動作の中心となる

- 歩行や走行時の衝撃を吸収

- 姿勢の安定に寄与

股関節は人体の中でも最も可動性が高く、かつ荷重がかかる関節です。この“可動性”と“安定性”の両立が求められる特殊な関節であり、構造も非常に精巧にできています。

股関節の骨構造:大腿骨と骨盤

● 大腿骨(femur)

太ももの骨で、人体の中で最も長く、強い骨です。上端に大腿骨頭と呼ばれる球状の部分があり、骨盤のくぼみ(寛骨臼)にはまり込むことで関節を形成します。

- 大腿骨頭(だいたいこっとう):関節の球体部分。関節軟骨に覆われており、滑らかな動きを可能にする。

- 大腿骨頸部(けいぶ):骨頭と骨幹部をつなぐ細くなった部分で、骨折しやすい箇所。

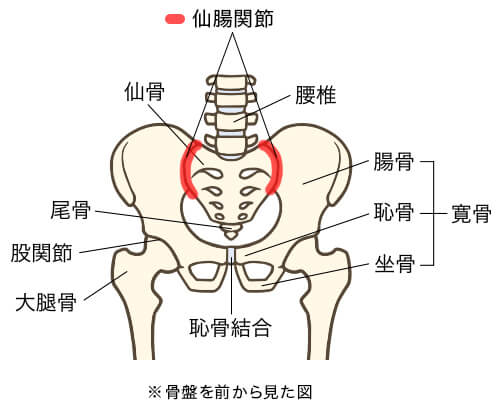

● 骨盤(pelvis)

骨盤は左右の寛骨・仙骨・尾骨から構成されます。股関節においては、**寛骨臼(かんこつきゅう)**という大腿骨頭が収まる受け皿のようなくぼみが重要です。

- 寛骨臼(かんこつきゅう):盂状の構造をしており、大腿骨頭を深く包み込むことで安定性を高める。

- 臼蓋(きゅうがい):寛骨臼の屋根部分で、大腿骨頭の上側を覆い保護。

この大腿骨頭と寛骨臼がぴったりと噛み合うことで、あらゆる方向へのスムーズな動きを可能にしています。

股関節を支える軟部組織

● 関節軟骨(articular cartilage)

大腿骨頭と寛骨臼の接触面を覆っている滑らかな組織です。摩擦を減らし、衝撃を吸収する働きを持っています。軟骨がすり減ると関節の動きが悪くなり、痛みが生じる「変形性股関節症」の原因となります。

● 関節包(かんせつほう)

股関節全体を包む袋状の膜で、関節液(潤滑液)を分泌して動きを滑らかに保ちます。また、関節の過度な動きを制限し、安定性を保つ役割も果たしています。

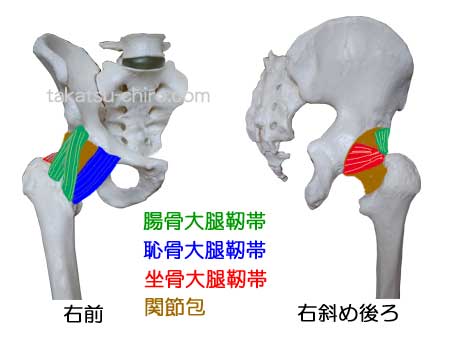

● 靭帯(じんたい)

股関節の靭帯は非常に強固で、以下のような主要な靭帯があります:

- 腸骨大腿靭帯:人体で最も強い靭帯といわれ、立位時の安定性を支える。

- 坐骨大腿靭帯:後方から股関節を補強。

- 恥骨大腿靭帯:内側を支える。

- 大腿骨頭靭帯:大腿骨頭と寛骨臼の間をつなぎ、血管を通す役割も持つ。

靭帯の働きによって、股関節は可動性を維持しながらも脱臼などのトラブルを防いでいます。

股関節の動きの種類

股関節は「球関節」の一種であり、3つの軸に対して動きが可能です。

- 屈曲と伸展(前後の動き)

例:膝を胸に引き寄せる、脚を後方に伸ばす - 外転と内転(横の開閉)

例:脚を左右に開く・閉じる - 外旋と内旋(ねじる動き)

例:膝を外側・内側に回す

このように、多方向への動きができる股関節は、スポーツだけでなく日常生活にも非常に重要な役割を果たしています。

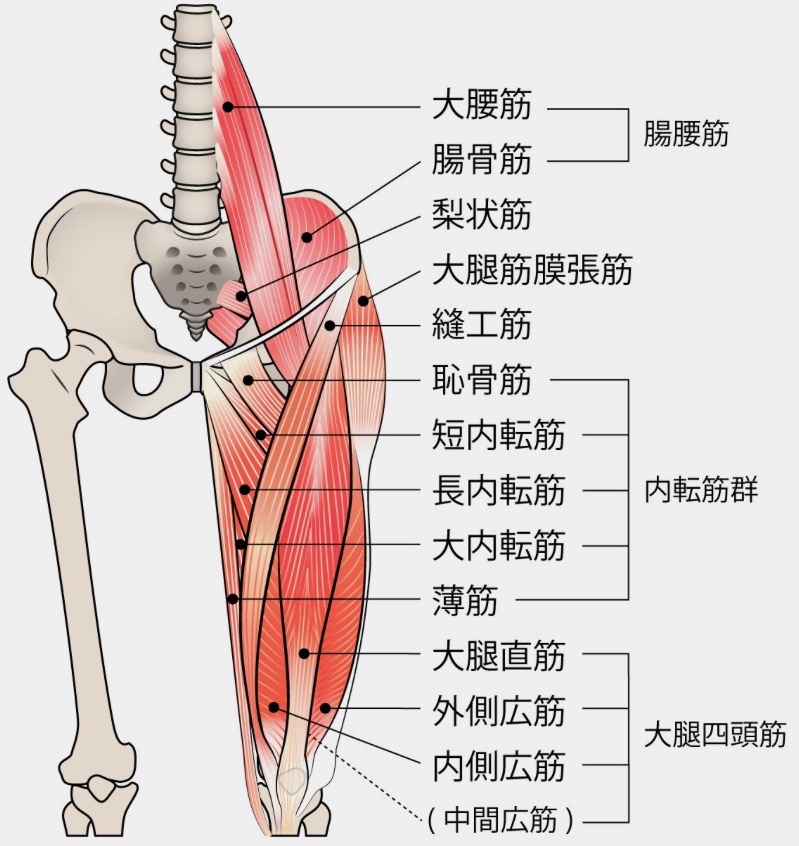

股関節を動かす筋肉群

股関節の動きには多くの筋肉が関与しています。代表的なものを紹介します。

● 屈曲に関与する筋肉

- 腸腰筋(ちょうようきん)

- 大腿直筋(だいたいちょっきん)

- 縫工筋(ほうこうきん)

● 伸展に関与する筋肉

- 大臀筋(だいでんきん)

- ハムストリングス(大腿二頭筋、半腱様筋など)

● 外転に関与する筋肉

- 中臀筋(ちゅうでんきん)

- 小臀筋(しょうでんきん)

● 内転に関与する筋肉

- 内転筋群(長内転筋・短内転筋・大内転筋など)

● 回旋に関与する筋肉

- 梨状筋(りじょうきん)

- 外閉鎖筋(がいへいさきん)などの深層筋

これらの筋肉が協調して働くことで、複雑で滑らかな股関節の動きが実現されているのです。

股関節の代表的な障害・疾患

股関節は重要な関節ゆえに、トラブルが起きると大きな支障をきたします。代表的なものをいくつか紹介します。

● 変形性股関節症

関節軟骨のすり減りや変形により、痛みや可動域制限が生じます。加齢や先天性疾患(臼蓋形成不全など)が原因となることもあります。

● 大腿骨頭壊死症

大腿骨頭に血液が届かなくなり、骨が壊死してしまう病気。初期には症状が乏しいこともあります。

● 股関節唇損傷

関節の縁を囲む「関節唇」という軟骨組織が損傷することで、引っかかり感や痛みを感じます。スポーツ選手に多いです。

● グロインペイン症候群(鼠径部痛症候群)

股関節周囲の筋腱や関節構造の機能不全により、慢性的な鼠径部痛が生じる疾患です。特にサッカー選手などに見られます。

股関節を守るためにできること

日常生活で股関節を守るには、次のようなポイントが重要です。

● 適度な運動とストレッチ

筋力と柔軟性を保つことが、関節への負担軽減につながります。特に腸腰筋や臀筋群のストレッチは効果的です。

● 正しい姿勢と歩き方

股関節に負担をかけない姿勢や重心のかけ方を意識しましょう。猫背や反り腰はNGです。

● 体重管理

肥満は股関節に過度な負荷をかけるため、体重コントロールは予防の第一歩です。

まとめ

股関節は、私たちのあらゆる動作の基盤となる関節です。その構造は非常に精巧で、骨・軟骨・靭帯・筋肉が複雑に絡み合っています。日常生活でも、スポーツの現場でも、股関節の健康を維持することは非常に大切です。

「何となく股関節が動かしにくい」「歩くと痛む」などの違和感があれば、早めに専門医に相談しましょう。股関節の構造を理解し、適切にケアすることが、快適な生活への第一歩です。

コメント