スポーツの現場や音楽、ビジネスの世界でも耳にするようになった「イップス(Yips)」。

かつては一部のトップアスリート特有の悩みだと思われていましたが、今では誰にでも起こりうる現象であると知られつつあります。

「突然思うように動かせなくなった」

「今まで当たり前のようにできていた動作ができない」

そんな悩みに襲われた人は少なくありません。

この記事では、イップスの原因について、医学的・心理学的・身体的な側面からわかりやすく解説します。

一人でも多くの方がイップスから解放され、再び自分のパフォーマンスを取り戻せるよう、役立つ情報をお届けします。

イップスとは何か?

「イップス」とは、特定の動作が急に思うようにできなくなる現象のことを指します。

主にアスリートの間で知られる現象で、野球のピッチャーが突然ストライクを投げられなくなったり、ゴルファーがパットの時に手が震えてしまうなどが代表例です。

▶ 語源と歴史

「Yips」という言葉は、もともとゴルフ界から生まれたもので、1920年代のイギリス人プロゴルファー、トミー・アーマーが使い始めたとされています。

当初は「緊張からくる手の震え」程度の意味でしたが、現在ではより広範な意味で用いられています。

イップスの主な症状

イップスの症状は多岐にわたりますが、共通して見られるのは「コントロール不能な動作の乱れ」です。

- 手足の震えや硬直

- 筋肉が勝手に動く(ミオクローヌス)

- 動作の途中で止まる、詰まる

- 特定の場面でのみ起こる不随意運動

- パフォーマンスの極端な低下

これらの症状は、本人の意思では制御できないのが特徴で、繰り返されることで恐怖心や自信喪失につながる悪循環を生み出します。

イップスの原因①:精神的要因(メンタル)

イップスは「メンタルの病」と言われることが多く、その背景には以下のような心理的負荷が挙げられます。

▶ 失敗への強い恐れ

過去の失敗体験がトラウマとなり、同じ場面に遭遇した際に体が無意識に反応してしまうことがあります。

例:野球で暴投した経験があり、以後キャッチャーへの返球時に腕が震える。

▶ 過度な自己期待やプレッシャー

「絶対に成功しなければならない」「期待に応えなければ」といったプレッシャーが、脳の運動制御を妨げる要因になることがあります。

▶ 完璧主義・真面目な性格

完璧を求めるがあまり、一度の失敗を極端に恐れてしまい、それがストレスの引き金となるケースも多いです。

イップスの原因②:身体的要因(運動学的)

実は、イップスは精神的なものだけではありません。

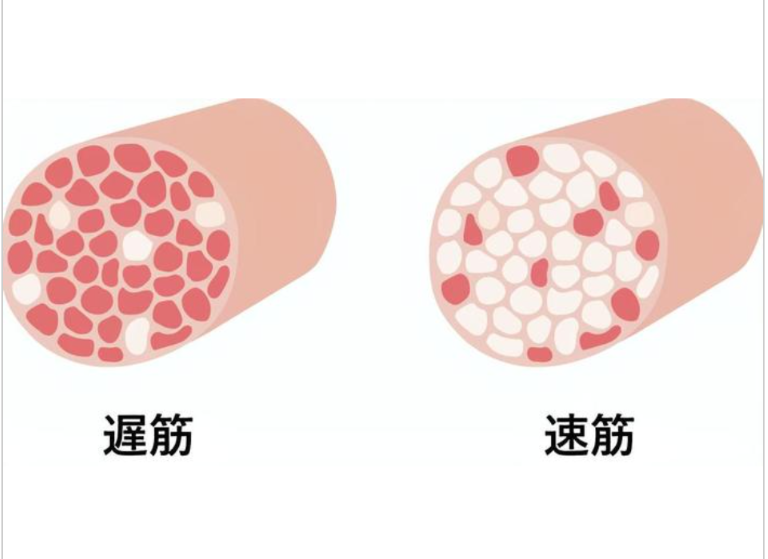

筋肉の使い方や姿勢、フォームの癖など、身体的な要因が引き金になることもあります。

▶ 過剰な反復練習による“運動エラー”

同じ動作を過剰に繰り返すことで、脳が運動パターンを混乱させ、正確な動作ができなくなる「過学習による誤作動」が起こることがあります。

私自信ダーツを数年やってまして、毎日何百投は必ず行ってました。そしたら徐々に腕が出にくくなる場面があり、「ああ、イップスになったんだ」と実感した体験があります。

▶ 身体のアンバランスや過緊張

フォームが崩れていたり、一部の筋肉に過剰な緊張があると、自然な動作が阻害され、イップスのような現象を引き起こします。

例:肩甲骨周囲の筋肉が固まりすぎて、投球動作がぎこちなくなる。

イップスの原因③:神経系の誤作動

最近では、脳と神経系の働きがイップスに関与していることもわかってきています。

実際に脳の手術でイップスが治った例もあります。

▶ ジストニア(局所性ジストニア)

神経の誤作動によって、特定の筋肉が意図せず動いてしまう現象で、イップスと類似した症状を呈します。

これは医学的にも分類される神経疾患の一種であり、ピアニストやバイオリニストにも多く報告されています。

▶ 感覚運動連携のズレ

通常、私たちは「こう動かしたい」と思ったときに、感覚と運動が一致します。

しかしイップスでは、この感覚と運動の連携がうまくいかず、「思い通りに動かせない」と感じるのです。

イップスを引き起こしやすい人の特徴

では、イップスに陥りやすい人とはどのような人なのでしょうか?

以下にいくつかの傾向を紹介します。

- 責任感が強く、自分に厳しい

- 他人の目や評価を気にするタイプ

- 完璧主義で妥協ができない

- 過去に強い失敗体験がある

- 繊細でストレスを溜め込みやすい

一見、真面目で努力家な人ほど、イップスに苦しむことが多い傾向があります。

そのため、周囲の理解とサポートが極めて重要です。

まとめ:イップスの原因は一つではない

イップスの原因は、単に「心の弱さ」や「気合い不足」といったものではありません。

精神的要因、身体的要因、神経学的要因など、複数の要素が複雑に絡み合って発生する現象です。

だからこそ、イップスに対するアプローチは「多角的」であるべきです。

専門家による身体の調整やフォーム改善、メンタルトレーニング、時には神経内科の受診も必要になるかもしれません。

▶ 最後に

イップスは、誰にでも起こりうるものです。

そして、決して恥ずかしいことではありません。

ただ、経験した身としてはあんなに練習してたのに、、、となり本当に泣きそうになり、自分への苛立ちが大きくなります。それもありダーツを引退してしまいました。

私は結果治りませんでした。今でもダーツをするとたまにイップスがでます。しかし、改善された例もあるので、この記事がその第一歩になれば幸いです。

この記事が役に立ったと思ったら、SNSでシェアしていただけると嬉しいです!

ご質問やご相談があれば、コメント欄またはお問い合わせフォームからどうぞ。

コメント