日常生活において、私たちは当たり前のように歩いたり、走ったり、階段を上ったりしています。その動きを支えているのが「足関節(そくかんせつ)」です。足関節は、身体の中でも非常に複雑かつ重要な関節の一つであり、全体重を支えながらも多様な動きを可能にしてくれています。今回は、その足関節の構造について、医学的視点を交えつつわかりやすく解説していきます。

足関節とは?

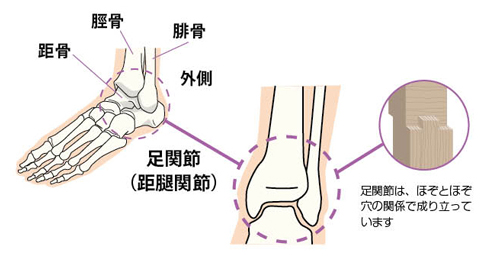

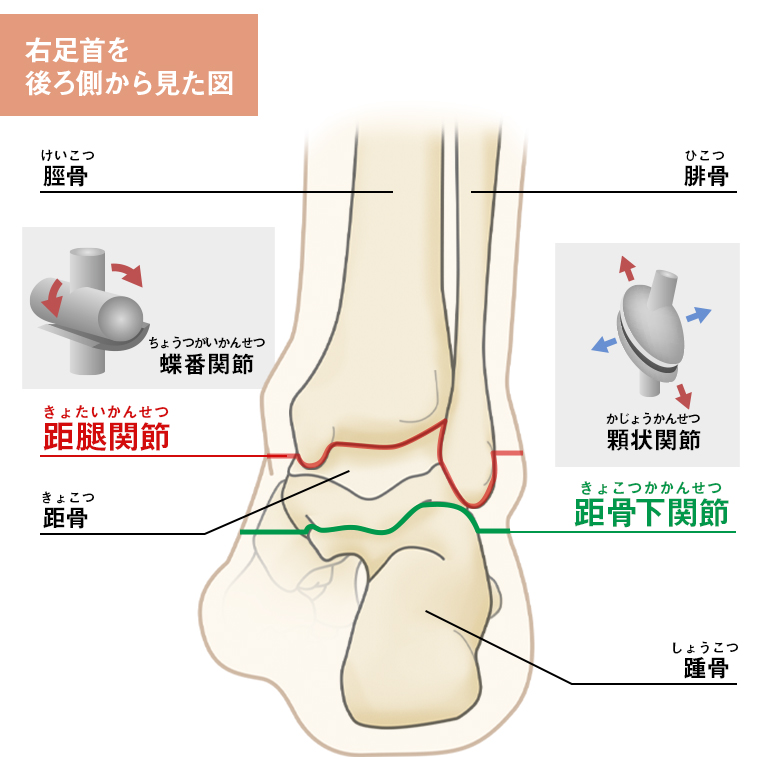

足関節は、一般的に「くるぶし」として知られている部位に位置する関節です。医学的には、脛骨(けいこつ)、腓骨(ひこつ)、距骨(きょこつ)という三つの骨によって構成されています。これらの骨が組み合わさることで、「距腿関節(きょたいかんせつ)」という関節が形成されます。

また、足関節の下には「距骨下関節(きょこつかかんせつ)」と呼ばれる関節も存在しており、これによって足の内返し(内側に傾ける)や外返し(外側に傾ける)といった複雑な動きが可能になります。

骨の構造

足関節を構成する主要な骨は以下の通りです:

脛骨(けいこつ)

すねの内側にある太い骨で、体重のほとんどを支える役割を担います。足関節の内側のくるぶし(内果)はこの脛骨の一部です。

腓骨(ひこつ)

すねの外側にある細長い骨で、直接的な荷重は少ないものの、足関節の安定性に大きく関わります。外側のくるぶし(外果)はこの腓骨の末端部です。

距骨(きょこつ)

脛骨と腓骨の下にあり、足と下腿(膝より下の脚)をつなぐ中間的な役割を果たします。この骨は筋肉が付着しておらず、周囲の靱帯や骨との連結によって安定しています。

関節の構造と分類

距腿関節(きょたいかんせつ)

これは脛骨・腓骨・距骨で構成される関節で、主に足首の「背屈(はいくつ:足を上に反らせる)」と「底屈(ていくつ:足を下に伸ばす)」の動きを担っています。ヒンジのような構造(蝶番関節)をしており、比較的単純な方向の運動に特化しています。

距骨下関節(きょこつかかんせつ)

距骨と踵骨(しょうこつ:かかとの骨)の間にある関節で、足の「内返し」「外返し」の動きに関与します。特に不安定な地面を歩くときや、スポーツ動作などでの柔軟な適応に重要な役割を果たしています。

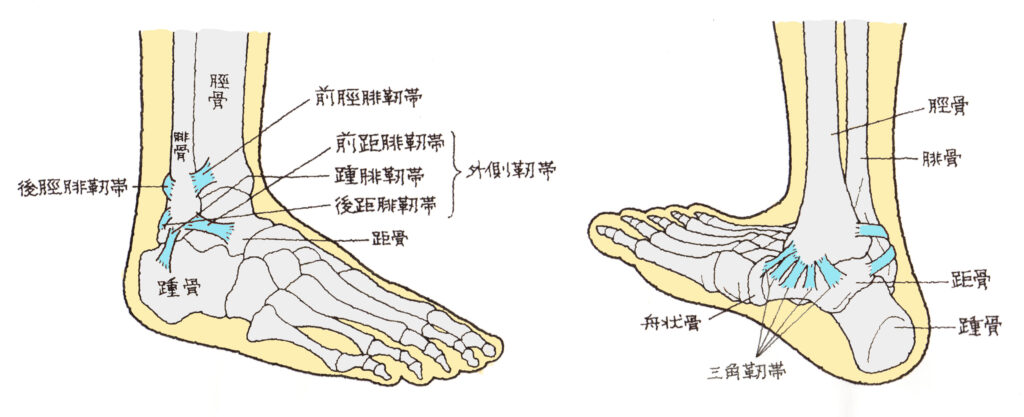

靭帯の構造

足関節の安定性を保つために、いくつもの靱帯が関節周囲を補強しています。代表的な靱帯には以下のようなものがあります:

外側靱帯群

- 前距腓靱帯(ぜんきょひじんたい)

- 後距腓靱帯(こうきょひじんたい)

- 踵腓靱帯(しょうひじんたい)

これらは足関節の外側を支え、内反捻挫(ないはんねんざ:足を内側に捻ったときの捻挫)の際に最も損傷しやすい靱帯です。

内側靱帯群(デルタ靱帯)

内くるぶしの周囲に広がる強靱な靱帯群で、足関節の内側の安定性を担っています。外反方向への過剰な動きを抑制する役割があります。

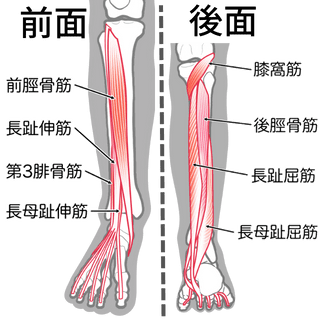

筋肉と腱の構造

足関節を動かす筋肉は主に下腿に存在し、その腱が足関節をまたいで足に付着します。

背屈に関わる筋肉

- 前脛骨筋(ぜんけいこつきん)

- 長母趾伸筋(ちょうぼししんきん)

- 長趾伸筋(ちょうししんきん)

底屈に関わる筋肉

- 腓腹筋(ひふくきん)

- ヒラメ筋(ひらめきん)

- 後脛骨筋(こうけいこつきん)

これらの筋群が協調して働くことで、歩行やジャンプ、着地といった多様な動作を可能にしています。

足関節の可動域と特徴

足関節の可動域は非常に繊細に制御されています。

- 背屈:0〜20度程度

- 底屈:0〜40〜50度程度

- 内返し・外返し:それぞれ20度前後

これらの動きのバランスが崩れると、歩行や走行時に負担がかかり、障害のリスクが高まります。

よくある足関節のトラブル

〇内反捻挫

最も多い足関節のケガで、外側靱帯を損傷します。スポーツ中だけでなく、日常生活でも発生しやすいケガです。

〇アキレス腱炎

底屈を担うアキレス腱に炎症が起こる疾患で、ランナーなどに多く見られます。

足関節の変形性関節症

長年の使用によって関節軟骨がすり減り、痛みや可動域制限を生じる病気です。加齢や過去の外傷が主な原因となります。

まとめ:足関節の構造を知ることでケガ予防に

足関節は、複数の骨・靱帯・筋肉・腱が連携しながら動く非常に精密な構造をしています。そのバランスが崩れたとき、さまざまな障害が生じます。だからこそ、足関節の構造や仕組みを知ることは、ケガの予防やパフォーマンス向上にとって非常に重要です。

普段何気なく使っている足首ですが、その中には多くの機能が詰まっていることをぜひ覚えておいてください。そして日常生活やスポーツの中で、足関節に対する意識を少し持つだけでも、トラブルの予防や改善につながっていきます。

コメント