はじめに

肩の痛みといえば「五十肩(肩関節周囲炎)」を思い浮かべる方が多いかもしれません。しかし、実際には肩の痛みの原因は一つではなく、スポーツや日常生活の動作に関連した疾患も数多く存在します。その中でも比較的多いのが 上腕二頭筋長頭腱炎(じょうわんにとうきんちょうとうけんえん) です。

本記事では、上腕二頭筋長頭腱炎とは何か、なぜ起こるのか、どんな症状が出るのか、治療法やリハビリ方法、さらには再発予防のためにできることまで詳しく解説します。

上腕二頭筋長頭腱とは?

まずは基本的な解剖から整理しておきましょう。

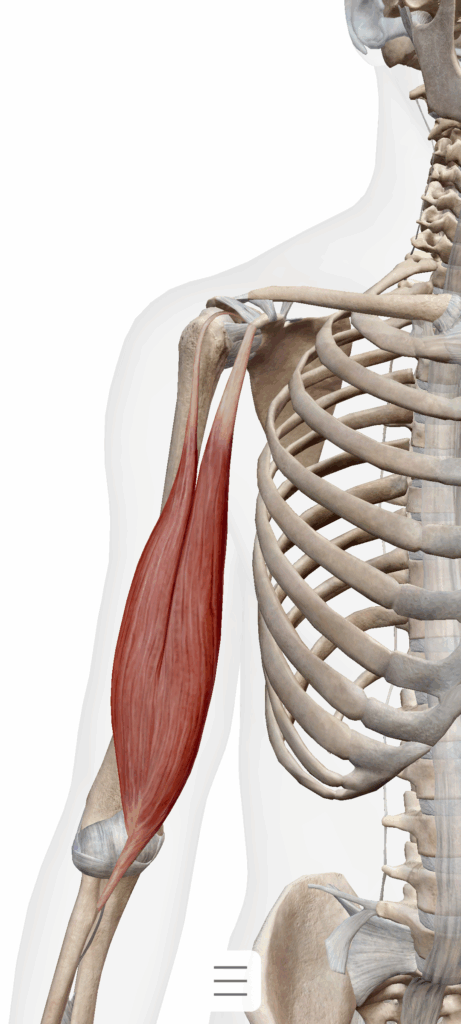

- 上腕二頭筋:力こぶをつくる筋肉。腕を曲げたり、手のひらを上に向ける動作(回外)で活躍します。

- 二頭筋の2つの起始部

- 短頭:肩甲骨の烏口突起から始まる

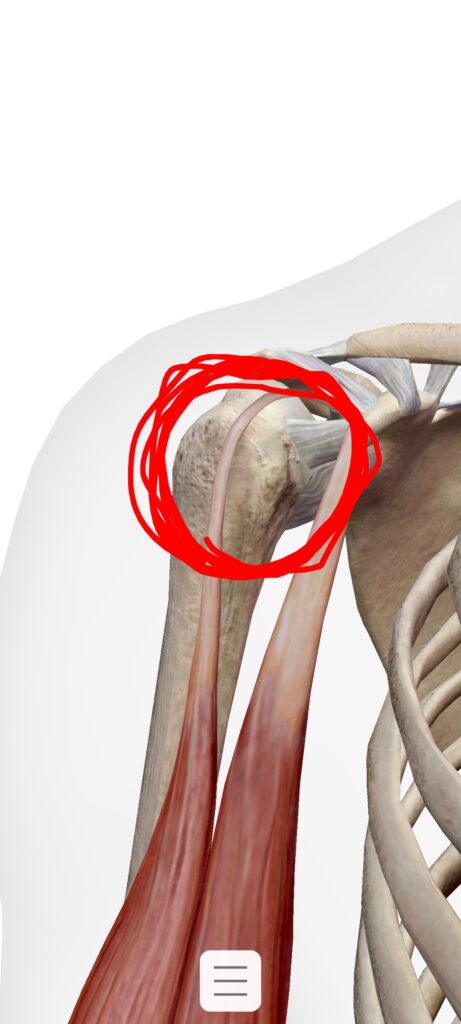

- 長頭:肩甲骨の関節上結節から始まり、肩関節の中を通って上腕骨の溝(結節間溝)を通過する

この 「肩関節の中を通り、溝に沿って走る腱」 が「上腕二頭筋長頭腱」です。肩の動きに伴って大きな摩擦やストレスを受けやすい構造になっており、炎症や損傷が生じやすい部位なのです。

上腕二頭筋長頭腱炎とは?

上腕二頭筋長頭腱炎とは、この 長頭腱に炎症が起きる状態 を指します。

- 腱の表面が摩擦で炎症を起こす

- 腱を包む鞘(腱鞘)が炎症を起こす

- 繰り返す刺激により微細な断裂や変性が起きる

といったメカニズムで痛みが出てきます。

原因

上腕二頭筋長頭腱炎が起こる原因は、大きく以下に分けられます。

スポーツによるオーバーユース

- 野球、テニス、バレーボールなど「肩を使うスポーツ」

- 特にオーバーヘッド動作(投球やサーブなど)で繰り返し負担がかかる

姿勢不良や肩の不安定性

- 猫背や巻き肩により肩関節の動きが悪化

- 腱が関節内で挟み込まれるようになり炎症を起こす

加齢による変性

- 年齢とともに腱の質が変化し、摩耗や炎症を起こしやすくなる

他の肩疾患との関連

〇肩関節不安定症

といった疾患と合併しているケースも多いのが特徴です。

https://amzn.to/4q53ctQ

症状

代表的な症状は以下の通りです。

- 肩の前方の痛み(力こぶの付け根あたり)

- 腕を上げるときや物を持ち上げるときに痛む

- 肘を曲げる、荷物を持ち上げる動作で痛みが強い

- 夜間痛(寝返りで痛む、肩の位置によって目が覚める)

- スポーツ中の投球やスマッシュ動作で違和感

特に「肩の前方を指で押すとピンポイントで痛い」ことが特徴的です。

診断方法

整形外科では以下の方法で診断されます。

- 問診・触診

- 痛む場所を確認

- 腱の圧痛点をチェック

- 徒手検査

- Speedテスト(前方挙上で痛みが出るか)

- Yergasonテスト(前腕回外で痛みが出るか)

- 画像検査

- 超音波検査:腱の炎症や断裂を観察

- MRI:他の肩疾患(腱板損傷など)との鑑別に有効

治療方法

保存療法(軽度〜中等度)

- 安静・活動制限:投球や重い荷物の持ち上げを控える

- アイシング:炎症期には冷やすことが有効

- 薬物療法:消炎鎮痛薬の内服・湿布

- 注射:ステロイド注射で炎症を抑える場合もある

- リハビリ(理学療法)

- 肩甲骨周囲筋の強化

- 回旋筋腱板の安定性向上

- 姿勢改善(猫背・巻き肩の矯正)

手術療法(重度の場合)

保存療法で改善しない場合や、腱の断裂を伴う場合には手術が検討されます。

- 腱鞘切開術

- 腱固定術(テノデーシス)

- 腱切除術(テノトミー)

リハビリ・ストレッチ例

ストレッチ

- 上腕二頭筋ストレッチ

- 壁に手のひらをつき、腕を後ろに引いて胸を開く

- 胸郭ストレッチ

- 猫背改善のために胸を張る動作

筋力トレーニング

- ローテーターカフ強化

- チューブを使った外旋・内旋運動

- 肩甲骨安定化運動

- 肩甲骨を寄せるエクササイズ

予防方法

- 正しいフォームでスポーツを行う

- トレーニング前後のストレッチを習慣化

- 猫背改善(デスクワークでの姿勢意識)

- 筋力バランスの向上(胸筋や広背筋だけでなく肩甲骨周囲筋も鍛える)

まとめ

上腕二頭筋長頭腱炎は、肩の前方に痛みを生じ、スポーツ愛好者から日常生活の中で肩をよく使う人まで幅広く起こる疾患です。

- 肩前方の痛みが特徴

- スポーツによるオーバーユースや姿勢不良が主な原因

- 保存療法(安静・薬・リハビリ)が基本

- リハビリと姿勢改善が再発予防の鍵

「五十肩」と思い込んで放置するのではなく、痛みが続く場合は早めに整形外科を受診して正しい診断を受けることが大切です。

コメント