はじめに

姿勢一つで人の印象は変わります。猫背だと「あの人自身がなさそう」などマイナスイメージを持ちがちですが、

姿勢がピシッとなっている人は「カッコいい」となるものです。

本記事では、姿勢がいい人の特徴を具体的に挙げながら、姿勢を改善するための方法を、専門的な知識と日常で実践できる工夫の両面から紹介します。

姿勢が悪いと起こる問題

まずは「なぜ姿勢を良くする必要があるのか?」を理解することが大切です。姿勢が崩れると、体にはさまざまな不調が起こります。

肩こり・腰痛・頭痛

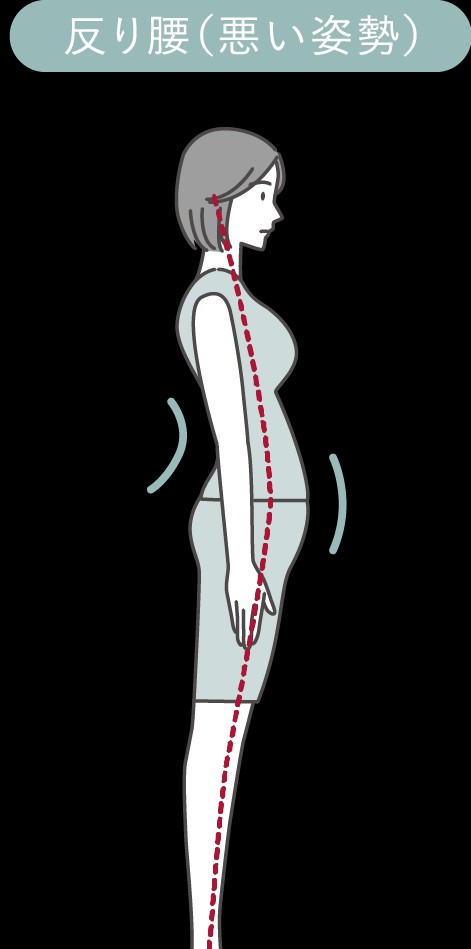

猫背や前傾姿勢は首や肩に負担をかけ、筋肉が硬直します。その結果、慢性的な肩こりや緊張性頭痛が起こります。また、反り腰は腰椎に過度なストレスをかけ、腰痛の原因になります。

呼吸が浅くなる

背中が丸まると肋骨がうまく広がらず、横隔膜も十分に動けません。そのため呼吸が浅くなり、酸素の摂取量が減少。疲れやすさやだるさにつながります。

集中力・思考力の低下

酸素が足りないと脳の働きも低下します。仕事や勉強に集中できず、効率が落ちるのも不良姿勢の影響の一つです。

消化機能の低下

前かがみの姿勢は胃や腸を圧迫します。食後にお腹が張る、消化不良を感じるといった症状は、姿勢の影響を受けている場合があります。

見た目の印象

姿勢が悪いと「自信がなさそう」「老けて見える」といったマイナスの印象を与えます。逆に背筋が伸びている人は堂々として若々しく見えます。

姿勢がいい人の特徴

では「姿勢がいい人」にはどのような共通点があるのでしょうか。ここでは解剖学的に理想的な姿勢をわかりやすく整理してみます。

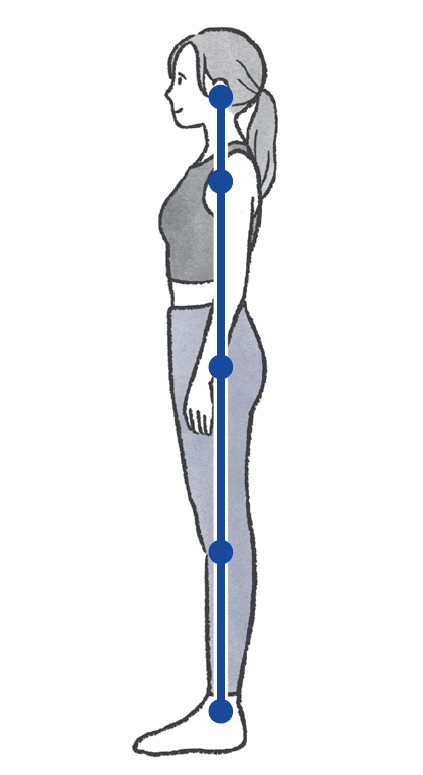

耳・肩・腰・膝・足首が一直線

横から見たときに、耳の穴 → 肩の中央 → 腰(大転子) → 膝 → くるぶしが一直線に並んでいる状態が理想です。頭が前に突き出たり、腰が反ったりしていないかが重要です。

胸が自然に開いている

肩が内側に巻き込まれておらず、胸が自然に開いていること。肩甲骨が背中側で安定しているのが特徴です。

骨盤の傾きが適切

骨盤が前傾しすぎると反り腰になり、後傾しすぎると猫背が強調されます。姿勢がいい人は骨盤の角度がニュートラルに保たれています。

反り腰は腰痛の原因になるので注意してください

膝がロックされていない

まっすぐ立ったときに、膝を後ろに押し込んでいないこと。反張膝になると腰や股関節に負担がかかります。

重心が安定している

姿勢がいい人は体の重心が土踏まずの真ん中あたりにあり、かかとやつま先に偏っていません。そのため長時間立っていても疲れにくいのです。

姿勢を良くするためのポイント

デスク環境の工夫

- モニターの高さを目の高さに合わせる

- 椅子に深く座り、腰を背もたれに密着させる

- 足裏を床にしっかりつける(足が届かない場合はフットレストを活用)

スマホの使い方を見直す

スマホを見る時間は姿勢悪化の最大要因です。

- 顔を下に向けすぎず、胸の高さで持つ

- 長時間の連続使用を避ける

筋肉を鍛える

良い姿勢を保つには、背骨を支える筋肉が欠かせません。

特に大切なのは「体幹」「背中」「お尻」です。

- プランク(体幹強化)

- デッドバグ(腹筋と背筋の協調性)

- ヒップリフト(お尻の安定性)

胸を開くストレッチ

巻き肩の改善には胸のストレッチが有効です。

- ドア枠ストレッチ(胸の筋肉を伸ばす)

- フォームローラーで背中をほぐす

枕を変える

自分に合わない枕を選ぶと首に負担がかかります。また、首の骨に変な影響が出るので 枕は慎重に選びましょう。

日常生活での工夫

姿勢改善は「運動する時間」だけでなく、日常の小さな習慣から作られます。

- 電車で座るときにだらっと背もたれにもたれない

- 立つときは両足に均等に体重をかける

- 歩くときは少し遠くを見て、顎を引く

こうした積み重ねが「自然と姿勢が良い人」を作ります。

姿勢改善のステップ

- 自分の姿勢を知る

鏡や写真で横からの姿勢をチェック。 - 生活環境を整える

デスクやスマホの高さを調整。 - 筋力トレーニング

体幹・背中・お尻を強化。 - 柔軟性アップ

胸・肩・股関節のストレッチを習慣化。 - 習慣化

毎日の立ち方・座り方で意識を続ける。

まとめ

姿勢は「筋肉・骨格・習慣」のバランスで決まります。

- 耳から足首までが一直線

- 胸が自然に開いている

- 骨盤がニュートラル

- 重心が安定している

これらが「姿勢がいい人」の共通点です。

姿勢が良くなると、見た目が若々しくなるだけでなく、呼吸・集中力・体調まで改善します。今日からできることを一つずつ取り入れ、理想の姿勢を手に入れましょう。

コメント