はじめに

脳梗塞(のうこうそく)は、日本人にとって非常に身近な病気です。厚生労働省の統計によると、脳血管疾患は死亡原因の第4位、要介護の原因としては第2位に位置しています。

「ある日突然、半身が動かなくなった」「言葉が出なくなった」――脳梗塞は、誰にでも起こりうる病気であり、発症すると本人や家族の生活が一変してしまう可能性があります。

しかし一方で、脳梗塞は早期に気づき、適切に対応することで命を救えたり、後遺症を最小限に抑えることも可能です。さらに、生活習慣を改善することで予防できる部分も少なくありません。

本記事では、脳梗塞についてできるだけ詳しく解説します。医療現場での最新知見も交えながら「脳梗塞とは何か」「なぜ起こるのか」「どう治療・予防するのか」を理解できるようにまとめました。

脳梗塞とは?

脳梗塞とは、脳の血管が血の塊(血栓)や動脈硬化などで詰まり、血液が途絶えてしまうことによって脳の一部が壊死してしまう病気です。

脳は体重の2%程度の大きさしかありませんが、心臓が送り出す血液の15〜20%を消費するほど「酸素と栄養を必要とする臓器」です。つまり、血流が止まると数分でダメージを受け、数時間以内に細胞死が始まってしまいます。

脳梗塞は、医学的には「虚血性脳卒中」と呼ばれ、脳出血やくも膜下出血と並ぶ「脳卒中(脳血管障害)」の一つです。脳卒中の約7割を占めると言われています。

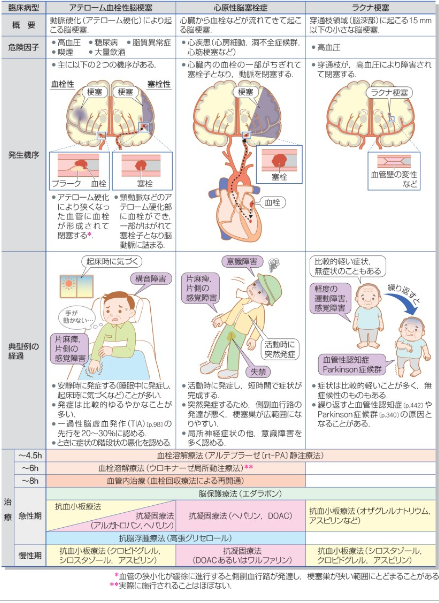

脳梗塞の種類

脳梗塞は大きく以下の3つに分類されます。

アテローム血栓性脳梗塞

脳へ血液を送る太い血管(頸動脈や脳動脈)が、動脈硬化によって狭窄・閉塞し、血流が途絶えて発症するタイプです。

- 比較的ゆっくり進行することが多く、発症前に「一過性脳虚血発作(TIA)」という一時的な症状を伴うこともあります。

- 背景には高血圧・糖尿病・脂質異常症といった生活習慣病があります。

ラクナ梗塞

脳の深部にある細い血管が詰まって発症するタイプです。

- 高血圧による小動脈硬化が原因のことが多いです。

- 症状が軽い場合もありますが、繰り返すと「血管性認知症」の原因になることもあります。

心原性脳塞栓症

心臓にできた血栓が血流に乗って脳に流れ込み、血管を詰まらせるタイプです。

- 主な原因は「心房細動」という不整脈。

- 血栓が大きいため、突然重篤な症状を引き起こしやすい特徴があります。

- 発症直後から広範囲の麻痺や意識障害を呈することも少なくありません。

危険因子と原因

脳梗塞の最大の特徴は「生活習慣と深く関わる病気」であることです。主な危険因子は以下のとおりです。

- 高血圧(最も大きなリスク因子。血管壁を傷つけ続ける)

- 糖尿病(血管の動脈硬化を進行させる)

- 脂質異常症(高コレステロール血症)(血管にプラークを作る)

- 心房細動(血流がよどみ、心臓に血栓ができやすくなる)

- 喫煙(血管を収縮させ、動脈硬化を促進)

- 肥満・メタボリックシンドローム

- 過度の飲酒

- 運動不足

- 加齢(血管の老化は避けられない)

- 家族歴(遺伝的な要素も関与)

脳梗塞の症状

脳梗塞の症状は、障害される脳の部位によって異なります。代表的なものは以下の通りです。

- 片麻痺(顔や手足の半分が動かなくなる)

- 感覚障害(しびれ、感覚が鈍くなる)

- 言語障害(言葉が出にくい:失語症、ろれつが回らない:構音障害)

- 視覚障害(視野の一部が見えなくなる、複視など)

- めまい・ふらつき(小脳や脳幹の梗塞で起こりやすい)

- 嚥下障害(飲み込みにくい)

- 意識障害(重症例では昏睡に至ることもある)

FASTチェック

早期発見のための簡単な合言葉があります。

- F(Face):顔の片側が下がっていないか?

- A(Arm):片腕が上がらない?

- S(Speech):言葉が不自然?

- T(Time):症状が出たら一刻も早く救急車を!

一過性脳虚血発作(TIA)

脳梗塞の「前ぶれ」として重要なのがTIAです。これは、一時的に脳の血流が途絶えることで起こる症状で、数分〜数十分で回復します。

- 「一晩寝たら治った」と軽視されがちですが、TIAを経験した人の10〜20%は90日以内に脳梗塞を発症するといわれます。

- 早めの受診が極めて重要です。

診断方法

病院では以下の検査が行われます。

- CTスキャン:出血性疾患(脳出血・くも膜下出血)との鑑別に有効。

- MRI:発症早期から脳梗塞を確認可能。拡散強調画像が有用。

- MRA/CTA:脳血管の狭窄や閉塞を調べる。

- 心電図:心房細動などの不整脈を確認。

- 心エコー:心臓内血栓の有無を確認。

- 血液検査:糖尿病・脂質異常症など基礎疾患の把握。

治療

脳梗塞の治療は「時間」との戦いです。発症から早ければ早いほど脳細胞を救うことができます。

急性期治療

- t-PA静注療法

- 発症4.5時間以内に限り使用できる「血栓を溶かす薬」

- 早ければ症状が劇的に改善することもあります。

- 血管内治療(血栓回収療法)

- カテーテルを使って直接血栓を取り除く方法。

- 発症6〜24時間以内で適応になる場合があります。

- 抗血小板薬・抗凝固薬

- 血液が固まるのを抑えて再発を防ぎます。

- 脳浮腫・血圧管理

- 脳の腫れや高血圧をコントロールする治療も行われます。

回復期〜慢性期治療

- 再発予防の内服(バイアスピリン、ワルファリン、DOACなど)

- 生活習慣病の治療(降圧薬、糖尿病治療薬、脂質改善薬など)

- リハビリテーション

リハビリテーション

脳梗塞は、発症後のリハビリが極めて重要です。リハビリは大きく以下に分かれます。

- 理学療法(PT):歩行、立ち上がり、バランス練習。

- 作業療法(OT):食事、着替え、入浴などの日常動作。

- 言語療法(ST):失語症や嚥下障害への訓練。

リハビリは発症直後の急性期から始めることで回復率が高まります。また、退院後も外来リハビリや訪問リハビリを継続することが再発防止・生活の質向上につながります。

脳梗塞の後遺症

脳梗塞の後遺症には以下があります。

- 運動麻痺(片麻痺)

- 言語障害(失語症、構音障害)

- 高次脳機能障害(注意障害、記憶障害、認知症)

- 嚥下障害(誤嚥性肺炎の原因)

- 感情障害(うつ、感情失禁)

予防法

脳梗塞を防ぐには「生活習慣の改善」が鍵です。

- 血圧管理(塩分を控える、降圧薬を適切に使用)

- 糖尿病管理(HbA1cを7%未満に保つことが目標)

- コレステロール管理(LDLコレステロールを下げる)

- 禁煙

- 節酒(アルコールは1日1合程度まで)

- 運動習慣(ウォーキング・自転車など有酸素運動)

- バランスのよい食事(地中海食や和食スタイルが推奨される)

- 心房細動の管理(抗凝固薬の内服)

脳梗塞と再発

脳梗塞は「一度かかると再発しやすい病気」です。発症5年以内に約30%が再発すると言われています。

再発は初回よりも重症化する傾向があるため、薬の服用や生活習慣改善を続けることが何より重要です。

まとめ

脳梗塞は突然発症し、命を脅かすだけでなく、後遺症によって長期的に生活の質を下げる病気です。

- 発症直後は「時間との闘い」。FASTの合言葉を忘れずに、症状を見たらすぐ救急車を呼ぶ。

- 高血圧・糖尿病・脂質異常症などの基礎疾患をきちんと管理する。

- 日々の生活習慣(禁煙・減塩・運動)こそ最大の予防策。

- 発症後はリハビリと再発予防の治療を継続する。

こうした知識を持ち、実践していくことが、脳梗塞から自分や大切な人を守るために非常に重要です。

コメント