運動や筋トレに関する話題でよく耳にする「遅筋(ちきん)」と「速筋(そっきん)」。これらは、私たちの体の筋肉を構成する繊維(筋線維)の種類を指します。運動のパフォーマンスや体の動かし方、さらにはダイエットや健康寿命にも関わってくる重要な要素です。

この記事では、遅筋と速筋の違い、それぞれの特徴、鍛え方や日常生活への影響などを徹底的に解説していきます。

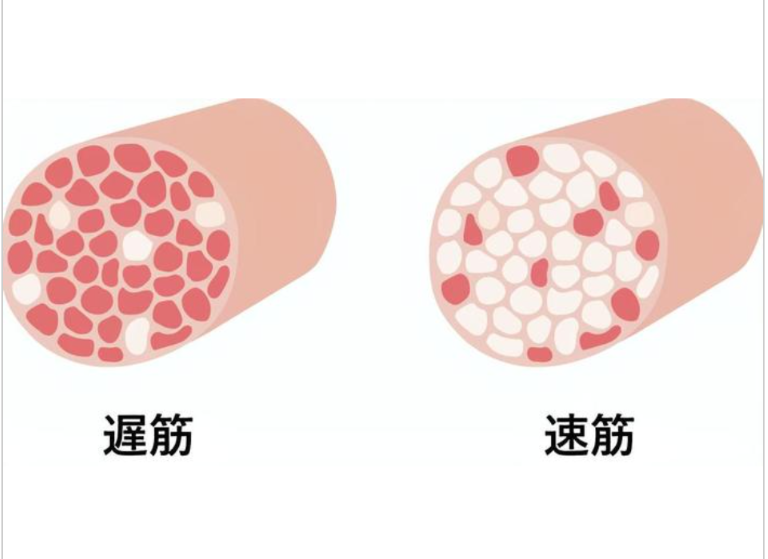

遅筋と速筋の基本的な違い

筋肉は大きく分けて「遅筋線維(Type I)」と「速筋線維(Type II)」に分かれます。さらに速筋は「Type IIa」と「Type IIb」に分類されることもあります。

| 特徴 | 遅筋(Type I) | 速筋(Type IIa/IIb) |

|---|---|---|

| 色 | 赤色 | 白色 |

| エネルギー代謝 | 有酸素運動 | 無酸素運動 |

| 持久力 | 高い | 低い(IIb) |

| 瞬発力 | 低い | 高い |

| 疲れにくさ | 疲れにくい | 疲れやすい |

| 主な活動 | マラソンなど持久走 | 短距離走、重量挙げなど |

遅筋の特徴と役割

●よくある勘違い

単一の筋肉が速筋、遅筋に分かれているのではありません。

筋肉の中で遅筋線維の割合が多い。だけです。なので、この筋肉が遅筋!と言うのは少し違います。

遅筋線維(Type I線維)は、姿勢を維持するために常に使われる筋肉(抗重力筋)に多く含まれています。

具体的には、以下のような筋肉に遅筋線維が多く分布しています:

●遅筋線維が多い代表的な筋肉

| 筋肉名 | 主な役割 |

|---|---|

| 脊柱起立筋(せきちゅうきりつきん) | 背骨を支えて姿勢を保つ |

| 大腿四頭筋のうち大腿直筋以外 | 立つ・歩くときの膝の安定化 |

| ヒラメ筋(ふくらはぎの奥の筋) | 立っているときや歩行時のバランス保持 |

| 中殿筋・小殿筋 | 骨盤の安定化、片脚立ちなど |

| 腹横筋・内腹斜筋 | インナーマッスル、体幹の安定化 |

これらの筋肉は、常に少しずつ活動し続ける必要があるため、疲れにくく、長時間働ける遅筋線維が多く含まれているのです。

●遅筋は「持久力の筋肉」

遅筋は長時間にわたって収縮を続けられる筋肉で、酸素を使ってエネルギーを作る「有酸素代謝」を得意としています。そのため、マラソンや長距離水泳など、スタミナを求められる運動で活躍します。

● 赤い筋肉の正体

遅筋は「赤筋」とも呼ばれ、その名の通り赤い色をしています。これは、酸素を運ぶ「ミオグロビン」というタンパク質や、ミトコンドリア(細胞の発電所)の数が多いためです。

魚に例えると分かりやすいです。マグロは常に泳いでる(筋持久)ので赤身です。

● 日常生活での役割

遅筋は私たちが立つ・歩く・姿勢を保つといった、持続的な動作に多く使われています。普段の生活で自然と使われている筋肉ともいえます。

速筋の特徴と役割

● 速筋は「瞬発力の筋肉」

速筋は短時間で大きな力を発揮できる筋肉です。酸素を使わない「無酸素代謝」でエネルギーを供給するため、爆発的な動きや力を要する運動に適しています。

● 白い筋肉の正体

速筋は「白筋」とも呼ばれ、色が白いのが特徴です。ミオグロビンの含有量が少なく、ミトコンドリアの数も少なめです。

白身魚は基本的には泳ぎません。なにかあった時に瞬発的に移動します。

● スポーツでの活躍

短距離走、ジャンプ、ウエイトリフティング、野球やサッカーのダッシュなど、瞬時に強い力を出す必要があるスポーツで重要な役割を果たします。

速筋のタイプ:IIaとIIbの違い

速筋はさらに2つに分けられます。

- Type IIa(中間筋):速筋の中でも比較的持久力がある。トレーニングによって遅筋的にも速筋的にも働ける柔軟なタイプ。

- Type IIb(真の速筋):瞬間的なパワーに特化。疲れやすいが、爆発的な動きが可能。

各タイプの筋線維の割合は人によって違う

人の筋線維の構成は遺伝によってある程度決まっており、例えば、長距離ランナーは遅筋の割合が多く、スプリンターは速筋の割合が多いことがわかっています。

とはいえ、トレーニングによってType IIaの筋線維は性質をある程度変化させることができ、速筋を持久力向けに変化させることも可能です。

遅筋と速筋、それぞれの鍛え方

● 遅筋を鍛えるトレーニング

- ウォーキングやジョギング

- 自転車エルゴメーター

- スイミング

- 軽負荷のトレーニングを長時間行う

遅筋は「回数重視」のトレーニングに向いており、低強度で長時間行うことが効果的です。

● 速筋を鍛えるトレーニング

- ウエイトトレーニング(高負荷・低回数)

- 短距離ダッシュ

- ジャンプ系トレーニング(プライオメトリクス)

- スプリント系のインターバル走

速筋は「高強度・短時間」の刺激で発達しやすく、パワー系トレーニングが効果的です。

これらのトレーニングによって、筋肉の遅筋、速筋の割合を少し変えることが出来ます。

筋線維と年齢・加齢の関係

加齢により、速筋線維の減少が顕著になることが研究でわかっています。特に80歳以上になると、速筋線維が著しく減少し、転倒リスクが高まる原因になります。

そのため、高齢者こそ意識的に速筋系のトレーニングを取り入れることが、健康寿命の延伸につながるのです。

ダイエットとの関係

遅筋と速筋はエネルギーの使い方にも違いがあります。

- 遅筋:脂肪を効率よく燃やす能力が高い

- 速筋:糖質を使いやすいが、筋肉量が多いと基礎代謝が上がる

つまり、持久運動で脂肪燃焼効果を得つつ、速筋トレーニングで筋肉量を増やすというバランスの良いアプローチが、最も効率的なダイエット法といえます。

遅筋・速筋のバランスを整えよう

日常生活では、持久力も瞬発力も必要です。歩く・立つ・階段を上がる・走る・ジャンプするなど、さまざまな動作において筋線維のバランスは重要です。

偏ったトレーニングでは、片方の筋線維しか発達せず、怪我のリスクや運動能力の低下につながることもあります。

そのため、日々の運動では以下のようにバランスを意識するのがおすすめです。

- 有酸素運動+筋トレを組み合わせる

- 長距離+短距離のトレーニングを取り入れる

- 軽負荷+高負荷の両方を意識する

まとめ

「遅筋」と「速筋」は、それぞれ異なる役割を担いながら、私たちの動作を支えています。

- 遅筋は「スタミナ型」の筋肉で、姿勢保持や持久運動に向いている

- 速筋は「パワー型」の筋肉で、短距離走やジャンプなどに向いている

筋線維は遺伝で決まる部分もありますが、トレーニングによって変化させることも可能です。自分の目的や生活スタイルに合わせて、適切に遅筋・速筋をバランスよく鍛えていくことが、健康的な身体づくりにつながります。

コメント